Промышленность не стоит на месте. Где-то в цехах уже гудят станки, которыми управляют не только люди, но и их механические помощники. Среди них особое место занимают коботы – коллаборативные роботы. В России их внедрение пока набирает обороты, но темпы впечатляют: от небольших предприятий до гигантов производства. Это не просто машины. Это новый взгляд на то, как человек и техника могут работать бок о бок. Что же делает коботов такими особенными? Давайте разберёмся.

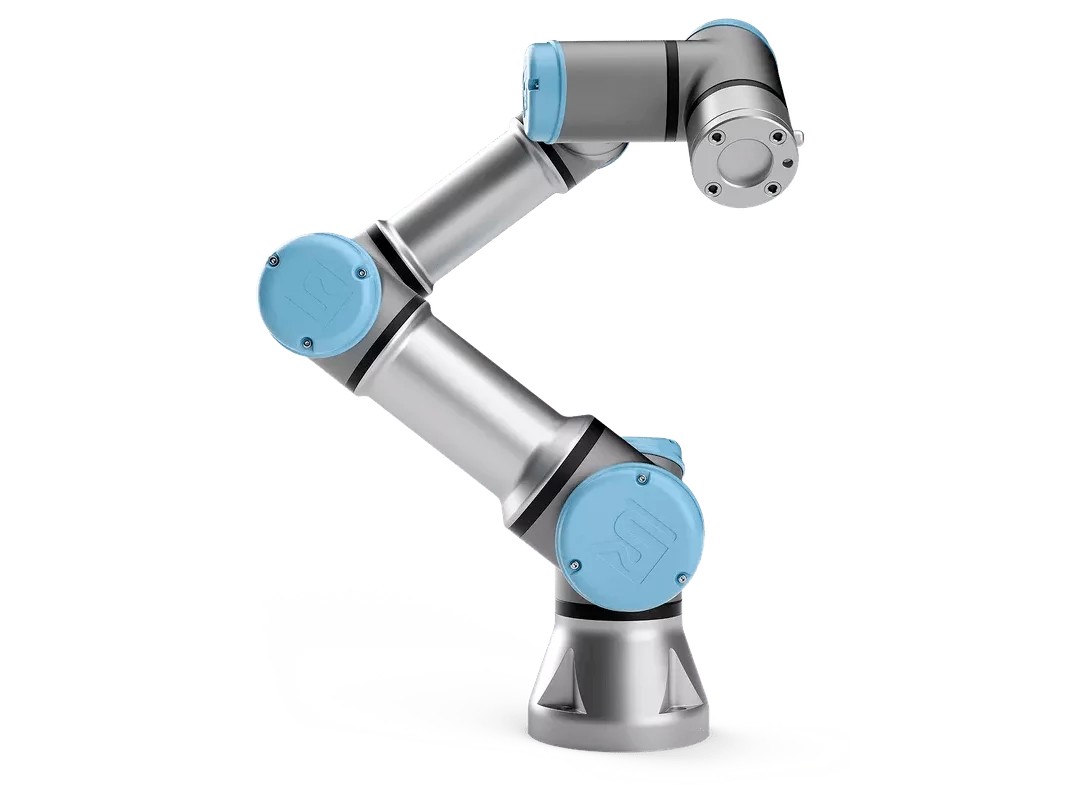

Кобот – сокращение от «коллаборативный робот» – это устройство, созданное для взаимодействия с человеком без строгих барьеров и защитных клеток. Представьте: вы стоите у конвейера, а рядом – металлическая рука, которая подаёт детали или закручивает болты. Никаких ограждений, только слаженная работа. Их сила – в гибкости и безопасности. Датчики, камеры, алгоритмы – всё это позволяет коботам «чувствовать» окружающее пространство, останавливаться при малейшем риске и адаптироваться к задачам на лету.

Но не думайте, что это игрушки для мелочей. Коботы меняют саму суть производства. Возьмём автопром: сборка машин – дело точное, повторяющееся, изматывающее. Здесь коботы берут на себя монотонность, оставляя людям контроль и творчество. Или, скажем, электроника: пайка микросхем требует ювелирной точности – и вот кобот уже паяет, пока инженер проверяет схемы. Это не замена человека, а его усиление. Разве не этого мы ждали от технологий?

Теперь о цифрах. По данным Международной федерации робототехники, в 2024 году рынок коботов вырос на 28% – и это только начало. Промышленные роботы, их старшие «братья», давно правят на крупных заводах, но требуют пространства, программирования и строгих условий. Коботы же – другое дело. Они компактны, их можно поставить хоть в маленькой мастерской, хоть на складе. Стоимость? От пары десятков тысяч долларов – недешево, но окупается быстро, особенно если учесть рост производительности.

А что с работниками? Тут мнения расходятся. Кто-то видит в коботах угрозу – мол, машины вытеснят людей. Но реальность другая. На заводах, где их уже используют, занятость не падает, а меняется. Люди переходят от рутины к управлению, обучению систем, анализу данных. Это как если бы вы всю жизнь копали лопатой, а вам вдруг дали экскаватор – работы меньше не стало, просто она стала умнее. Коботы не крадут профессии; они их переосмысливают.

Есть и другая сторона – адаптация. Внедрить кобота – не просто купить и включить. Нужно перестроить процессы, обучить персонал, иногда даже пересмотреть логистику. Зато результат того стоит. Возьмём пример из Европы: немецкая компания, выпускающая насосы, сократила время сборки на 30%, добавив коботов на линию. В Японии их используют для упаковки еды – быстро, чисто, без ошибок. А у нас? Пока мы догоняем, но потенциал огромен – от машиностроения до пищевой промышленности.

Кстати, о безопасности. Коботы проектируются так, чтобы не навредить. Их движения плавные, углы скруглены, а сила ограничена. Если вы случайно заденете такого «коллегу», он не раздавит руку, а просто остановится. Это не фантастика – это стандарт, прописанный в ISO 10218. И всё же, доверяете ли вы машине настолько, чтобы работать с ней плечом к плечу? Вопрос открытый.

Что дальше? Коботы – не конечная точка, а шаг вперёд. Искусственный интеллект уже стучится в дверь: скоро эти машины будут не только выполнять команды, а предугадывать их. Представьте цех, где кобот сам замечает брак, корректирует процесс и сообщает об этом оператору. Или склад, где они сортируют посылки, ориентируясь на голосовые команды. Это не завтрашний день – это уже за углом.

Промышленность меняется, и коботы – часть этой эволюции. Они не просто облегчают труд; они заставляют нас переосмыслить, что значит работать. Для профессионалов – инженеров, менеджеров, операторов – это шанс шагнуть в будущее, где техника не противостоит человеку, а становится его продолжением. И если раньше мы спрашивали, как далеко зайдут машины, то теперь вопрос другой: как далеко зайдём мы вместе с ними?